資格確認書

原則、マイナ保険証をお持ちでない被保険者にお送りします。

暫定的な運用が1年間(令和8年7月31日まで)延長されることに伴い、令和7年度一斉更新においては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず全ての被保険者の方に「資格確認書」を交付します。

※マイナ保険証についての詳細は下記ページをご確認ください。

資格確認書の交付

新たに被保険者となる方への交付(令和6年12月2日から)

原則、マイナ保険証をお持ちでない被保険者にお送りします。

- 75歳となる方への交付

75歳の誕生日までに、簡易書留郵便または特定記録郵便で送付します(送付方法はお住まいの市区町村で異なります)。 - 広域連合から障害の認定を受けた方への交付

認定された場合、申請日から一週間後を目安に、簡易書留郵便または特定記録郵便で送付します(送付方法はお住まいの市区町村で異なります)。

令和6年12月2日から令和8年7月31日までの取扱いについて

令和6年12月2日から令和8年7月31日まで、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、以下の方に資格確認書を交付します(申請は不要です)。

・新たに資格取得する方(75歳になられる方や都外から転入された方等)

・資格情報が変更になった方(転居された方や負担割合の変更があった方等)

※紛失等の場合は、再交付の申請が必要です。

新しい資格確認書がお手元に届きましたら、必ず資格確認書の記載内容を確認し、医療機関等にかかるときは窓口で提示してください。

令和7年8月1日から令和8年7月31日までに交付する資格確認書

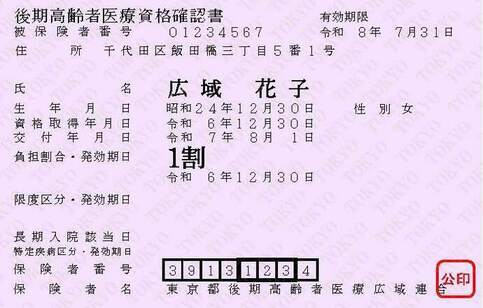

資格確認書(藤色)の見本

|

色 |

藤色 |

|---|---|

|

有効期限 |

令和8年7月31日 |

資格確認書の更新

- 令和7年8月1日を更新期日とした資格確認書の有効期間は1年間(有効期限は令和8年7月31日まで)となります。

- 暫定的な運用が1年間(令和8年7月31日まで)延長されることに伴い、令和7年8月1日~令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず全ての被保険者の方に「資格確認書」を交付します。

|

令和7年8月1日~令和8年7月31日 |

令和8年8月1日~ |

|---|---|

|

マイナ保険証の保有状況にかかわらず、 ⇒「資格確認書」を送付 |

マイナ保険証をお持ちの方には、 ⇒「資格情報のお知らせ」を送付予定 ⇒「資格確認書」を送付予定 |

- 新しい資格確認書は、現在使用している資格確認書の有効期限が切れる前までに、お住まいの市区町村から簡易書留郵便または特定記録郵便で送付します(送付方法はお住まいの市区町村で異なります)。

資格確認書の記載事項

資格確認書の記載事項には必須記載事項と任意記載事項があります。なお、任意記載事項を資格確認書に記載する場合には、お住まいの市区町村の担当窓口に申請が必要です。申請の際は、資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書をご利用ください(市区町村の窓口にあります)。

【必須記載事項】

- 氏名・性別・生年月日・住所

- 被保険者番号、保険者番号・保険者名(東京都後期高齢者医療広域連合)

- 交付年月日、資格取得年月日

- 負担割合、発効期日

- 有効期限

【任意記載事項】

- 高額療養費制度における限度額区分、発効期日

限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。

※令和7年7月31日まで有効な限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)または限度額適用認定証(限度額認定証)をお持ちであった方や、すでに限度額区分を記載した資格確認書をお持ちの方は、令和7年7月中に実施する一斉更新の際には申請をいただくことなく、高額療養費制度における限度額区分を記載した資格確認書を交付します。 - 長期入院該当日

長期入院該当適用申請を行い、広域連合から長期入院被保険者として認定された場合は、長期入院該当日を資格確認書に併記します。医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事療養費標準負担額が、さらに減額されます。

- 認定を受けた特定疾病の区分、発効期日

特定疾病の区分を記載した資格確認書を提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。

※ 特定疾病の区分は下記の記号で表記します。

区分A:人工透析が必要な慢性腎不全

区分B:先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)

区分C:血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

マイナ保険証をお持ちの方へ(令和8年8月1日以降、資格確認書が必要な場合)

【資格確認書の交付申請】

マイナ保険証をお持ちの方でも、以下の場合は資格確認書を交付することができます。ご希望の方は、お住まいの市区町村の担当窓口に申請が必要です。申請の際は、資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書をご利用ください(市区町村の窓口にあります)。

【マイナ保険証の利用登録解除申請】

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する場合は、お住まいの市区町村に申請が必要です。マイナ保険証の利用登録解除を申請した方には資格確認書を交付します。

資格確認書の変更・返却・再交付

資格確認書の変更

有効期限が切れる前でも、次のような場合は資格確認書の記載事項が変更になるため、新しい資格確認書を送付します。

- 世帯構成の変更、所得等の更正などで自己負担割合が変わる場合

- 氏名や住所が変わる場合

資格確認書の返却

記載事項の変更によって新しい資格確認書が届いた場合は、これまでお使いの資格確認書をお住まいの市区町村に必ず返却してください。(郵送可)

古い資格確認書をそのまま使用すると、後日、差額分の支払いや払い戻しの手続きが必要になる場合があります。

※有効期限が切れた資格確認書は返却せず、個人情報の取り扱いに注意のうえ、ご自身で破棄することもできます。

資格確認書の再交付

資格確認書をなくしたときや破れたときなどは、資格確認書を再交付します。お住まいの市区町村の担当窓口で再交付の申請をしてください。

申請の際には本人確認を行いますので、身元確認ができる書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等)を持参してください。

※マイナ保険証をお持ちの方で、令和8年8月1日以降に資格確認書が必要な場合は、申請が必要です。詳しくは、同ページ『マイナ保険証をお持ちの方へ(令和8年8月1日以降、資格確認書が必要な場合)』をご確認ください。

臓器提供の意思表示

臓器の移植に関する法律により、資格確認書の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。意思表示をするかどうかは、被保険者ご本人の判断によるものであり、義務ではありません。

意思表示した内容を他人に知られたくない場合は、資格確認書送付時に同封する「意思表示欄保護シール」をご利用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

広域連合お問合せセンター

開設日時:月~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時

電話番号:0570-086-519 ※PHS・IP電話の方は03-3222-4496